Conta-se, no extenso anedotário da Literatura universal, que uma vez Saul Bellow terá dito a Gore Vidal que, um dia, gostaria de o apresentar ao seu filho para este poder ver in persona a verdadeira personificação do cinismo. Este dito, ou chiste literário, viu a luz do dia pela pena de Fred Kaplan, biógrafo de Gore Vidal – escreveu e publicou em 1999 o enciclopédico Gore Vidal: a Biography e editou, no mesmo ano, o inusitado livro de excertos de romances e de ensaios pertencentes à extensa bibliografia do autor americano, The essential Gore Vidal. Jornalista, colunista da Slate, Kaplan escreveu obras biográficas sobre eminências literárias como Charles Dickens ou Henry James, entre outros.

Conta-se, no extenso anedotário da Literatura universal, que uma vez Saul Bellow terá dito a Gore Vidal que, um dia, gostaria de o apresentar ao seu filho para este poder ver in persona a verdadeira personificação do cinismo. Este dito, ou chiste literário, viu a luz do dia pela pena de Fred Kaplan, biógrafo de Gore Vidal – escreveu e publicou em 1999 o enciclopédico Gore Vidal: a Biography e editou, no mesmo ano, o inusitado livro de excertos de romances e de ensaios pertencentes à extensa bibliografia do autor americano, The essential Gore Vidal. Jornalista, colunista da Slate, Kaplan escreveu obras biográficas sobre eminências literárias como Charles Dickens ou Henry James, entre outros.

«Só li umas passagens da biografia – as suficientes para me dar conta da exactidão do título da crítica ao seu livro [a biografia escrita por Kaplan] publicada no The Times Literary Supplement: “Mal Interpretando Gore Vidal.”» (pág. 118). Vidal havia contratado Fred Kaplan para completar a sua biografia, previamente iniciada por Walter Clemons, que morreu subitamente em 1994, com 64 anos, de complicações provocadas pela diabetes. A pequena nota de censura atrás referida ficou a dever-se a uma referência da biógrafa de Paul Bowles sobre os supostos encontros gay, encenados por Jane Bowles e coreografados por um grupo de notáveis (Vidal e Capote incluídos), na afamada casa do casal em Tânger, mencionando como fonte o próprio Fred Kaplan. Vidal desmentiu. Ora, este pequeno episódio resume parte daquilo que Gore Vidal representa para opinião pública e publicada, por si só uma fonte inesgotável de ditos e mexericos no agitado universo cultural norte-americano.

Eis Navegação Ponto por Ponto, a segunda obra autobiográfica de Gore Vidal que inclui as suas memórias de 1964 a 2006, ano em que a obra foi originalmente publicada.

Em 1995, Vidal publica Palimpsest: A Memoir, o seu primeiro livro de memórias, que retrata os primeiros trinta e nove anos da sua vida (1925-1964) – infelizmente, à boa maneira portuguesa, esta obra ainda não foi editada no nosso país; teimosamente, e apesar das dolorosíssimas lições, constrói-se sempre a casa a partir do telhado... Que fazer? (já dizia o outro, bem caro a este que se auto-retrata.)

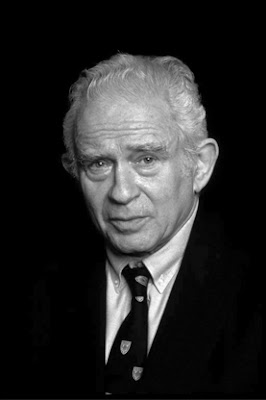

Eugene Luther Gore Vidal, ficcionista, ensaísta, dramaturgo, argumentista para cinema e televisão, político intermitente e analista político, em suma, figura pública, nasceu na academia de West Point, a 3 de Outubro de 1925, onde o pai exercia as funções de instrutor de voo. Neto, pelo lado materno, de Thomas P. Gore, o ilustre senador do Oklahoma – Estado que o próprio ajudou a fundar – pelo partido democrata norte-americano; filho de um conhecido empresário da aviação comercial, Eugene Vidal – fundou a companhia precursora da gigantesca TWA – e foi membro da equipa governamental de Franklin D. Roosevelt; parente por uma curiosa afinidade com Jackie Kennedy (co-enteada, no seu segundo casamento, a mãe de Vidal desposou Hugh Auchincloss, que, após a separação, viria a casar com a mãe de Jackie); aparentado com Jimmy Carter e primo afastado do incansável Al Gore. Conhecido pela sua frontalidade e pela crítica acerba daquilo a que chama de Império Americano e dos seus tiques imperialistas, que, segundo o próprio, progressivamente se vai afastando do republicanismo preconizado pelos Pais Fundadores, designadamente da visão política de Thomas Jefferson, Vidal é assumidamente um homem de esquerda, um reformista-progressista, pacifista – militou contra a guerra do Vietname e, de forma mais apaixonada, contra a guerra do Iraque, atitude reforçada pelo epíteto de “preemptive war” – guerra de preempção – e não “preventiva”, como alguns lhe chamaram, os seus ideólogos, os neocons, assim como os perpetradores subsumidos à tríade Bush-Cheney-Rumsfeld.

Apesar de a obra dispor de um subtítulo que apela às “Memórias 1964-2006”, Vidal parte dos anos da depressão, passando por FDR, antes e durante a II Guerra Mundial, de Truman, Eisenhower a JFK e Bobby Kennedy, estabelecendo um evidente contraponto com os primeiros anos do terceiro milénio da Era Cristã caracterizados, segundo ele, pela violenta estocada final na República, assim como, na sua esfera íntima, pela morte de pessoas que lhe são (ou em tempos foram) próximas: começando em 2003 com a morte de Howard Austen – o seu companheiro de 53 anos –, de Susan Sontag em Dezembro de 2004 – correligionária política –, de Johnny Carson em Janeiro e Saul Bellow em Abril de 2005, culminando com a morte de Barbara Zimmerman Epstein, em Junho de 2006, a sua editora de toda a vida.

Com as obras de James Purdy em cima da sua secretária e um volume de ensaios de Montaigne «está por perto, o derradeiro critério para quem está a tentar lembrar-se de si mesmo e dos outros» (pág. 45), Vidal parte para escrita e inicia uma curta digressão sobre a sua vida que, treze anos após haver escrito Palimpsest (1992, pub. 1995), período em que se veria confrontado com as tais perdas irreparáveis no seu círculo afectivo mais restrito e conviveu com a economia de guerra americana “bushista” pós-11 de Setembro, revelou, uma vez mais, um estoicismo que os outros lhe reconhecem:

«Às vezes, pareço-me com Montaigne quando ele observa: “Adoptei a prática de ter sempre a morte não apenas na minha mente, mas também nos lábios”.»

Seguindo o método da navegação ponto por ponto – que o autor explica numa nota introdutória haver aprendido enquanto primeiro imediato numa embarcação de guerra nas Ilhas Aleutas, isto é, seguir curso com pontos de referência marcados no mapa em viagens anteriores, sem qualquer hipótese de usar a bússola e sem dispor de radar –, Vidal conta-nos as suas relações com a política e os políticos, com os seus notáveis e instáveis companheiros Tennessee Williams e Paul Bowles – que lhe viriam a provocar alguns amargos de boca, pela revelação, através das suas cartas a outros e biografias, de algumas deslealdades –, com os realizadores Federico Fellini e o neófito (ainda argumentista) Francis Ford Coppola, com o casal Paul Newman e Joanne Woodward, com Greta Garbo, como espectador de uma curiosa altercação entre Graham Greene e Anthony Burgess, não deixando de expressar as suas peculiares convicções políticas, como atesta o que se segue:

Rudolf Nureyev: «Odiava quando a imprensa o descrevia como um refugiado do comunismo. […] Nunca o ouvi denunciar o sistema soviético.», e citando o próprio bailarino, «Vim-me embora apenas para poder dançar mais. As grandes companhias de dança lá estão congeladas. Foi por isso que parti.» (pág. 224).

Aldo Moro, o PC italiano e as Brigadas Vermelhas: «O partido comunista italiano, tão frequentemente vilipendiado pela nossa imprensa [a americana], nunca constituiu certamente um grande perigo para ninguém e os grupos dissidentes radicais como as Brigadas Vermelhas dificilmente poderiam ser considerados comunistas» (pp. 225-226), antes refere o rapto e o assassinato do ex-primeiro-ministro Aldo Moro pelo grupo terrorista, e o conselho de todos para «sair de Itália que estava a cair no caos» (pág. 225), mas Vidal não sentiu medo, já que conhecia os políticos de Washington e a sua teoria do propalado «recrudescimento do comunismo em todo o mundo», afirmando que os europeus estão «fartos dos nossos gritos a prevenir a vinda dos lobos quando, na realidade, somos nós, os americanos, que cada vez mais somos identificados com o lobo que ataca a casa dos três porquinhos.»

Cuba e Fidel Castro: «[…] em 1959, sob a direcção geral do então vice-presidente Richard M. Nixon, que tinha muitas ligações interessantes com criminosos cubanos (sim, o seu misterioso amigo Bebe Rebozo estava ligado não apenas a gangsters, mas também ao ditador cubano Fulgencio Baptista, que foi derrubado por Fidel Castro para descontentamento dos criminosos, contrariedade essa que se transformou em raiva quando Fidel fechou, embora por pouco tempo, os casinos de Havana dirigidos pela máfia.» (pág. 264)

Charles Lindbergh: Gore desmente as supostas ligações de Lindbergh ao regime Nazi – acusação atribuída a Roosevelt como meio para aniquilação política do insigne aviador. Conta que este foi enviado à Alemanha por FDR para se certificar do poderio aéreo da Luftwaffe, havendo, na ocasião, recebido a famosa Cruz de Guerra de Hermann Göring, atribuída apenas como herói universal da aviação. Vidal acrescenta: «Apesar da aversão que tinha por ele [Lindbergh], FDR dava ouvidos aos bons conselhos e, assim, graças aos relatórios de Lindbergh, foi o nosso poderio aéreo que, no fim, nos fez ganhar a guerra.» (pág. 173).

Numa escrita escorreita, sem artifícios, atenta e mordaz, é na descrição dos seus anos na companhia Howard Austen – embora, Vidal nunca houvesse escondido a sua orientação sexual, que, por exemplo, lhe valeu um guerra surda que ainda hoje se mantém com o The New York Times, aquando da publicação do seu segundo romance A Cidade e o Pilar (1946), cuja forte carga homoerótica levou a um boicote tácito e ostensivo do exercício da crítica nas páginas do referido periódico nova-iorquino às obras que posteriormente viria a publicar –, vivendo durante os 53 anos numa literal união fraterna em diferentes localidades do globo: Edgewater – situada nas margens do rio Hudson no Estado de Nova Iorque –, em Roma, em Banguecoque, salientando as inúmeras festas no famoso Oriental, e em Hollywood Hills , assim como dos anos que decorreram a partir do momento em que Howard soube padecer de cancro pulmonar e da rápida evolução da doença, até à sua morte em 2003, que Vidal desfaz a figura de crítico atento, austero e impiedoso, para exibir o seu lado sentimental:

«Tenho saudades quando leio onde estava, em 1992, a minha sala de trabalho em Ravello [passa a citar Palimpsest]: “Um cubo branco de tecto arqueado e uma janela à minha esquerda com vista para o golfo de Salerno em direcção a Paestum; neste momento, um mar cinzento metálico criou uma neblina branca que obscurece o sol eternamente hostil.” Ao citar estas linhas, volto ao tempo em que Howard ainda está vivo e o nosso mundo intacto.» (pp. 45-46)

Irónico, divertido, com os habituais laivos de sarcasmo e de verrina, pontuado por passagens ternas e suaves, Navegação Ponto por Ponto lê-se com dedicação e entusiasmo, apesar de, por vezes, o autor cair num excessivo name dropping – embora, seja uma situação típica e frequente neste género de obra literária – confundido essencialmente o leitor não-americano, para quem, com elevado grau de probabilidade, alguns nomes nada dizem. Ademais, como o próprio título da obra parece indicar, verifica-se alguma sinuosidade discursiva, que pelo menos é consistente ao longo de toda a narrativa, prejudicando, contudo, uma razoável noção de linearidade temporal da história, perdendo-se, por vezes, o fio condutor, obrigando a uma releitura de alguns parágrafos.

Um comentário final para a edição portuguesa, sob chancela da editora Casa das Letras. Em primeiro lugar, não se entende o critério editorial que presidiu à supressão do índice remissivo, que consta da obra original e que neste tipo de obras funciona como um mapa essencial para uma simples releitura. Depois, a tradução é paupérrima, para além de alguns e recorrentes lapsos gramaticais que tornam penosa a sua leitura, contém erros factuais graves, que são imperdoáveis para qualquer pessoa que se interessa por esta coisa chamada literatura, como por exemplo a gritante troca de género da escritora – bartlebiana – de Por Favor Não matem a Cotovia, Harper Lee: «Numa biografia recente, observei, divertido, que uma das numerosas mentiras que Truman Capote tinha contado ao seu amigo de infância, Harper Lee, foi que, aos dez anos, tinha pilotado um avião.» (pág. 22). Finalmente, algumas referências a obras de outros autores aparecem com a tradução literal do título, situação que seria obviada através de um nada custoso e elementar trabalho de pesquisa. Como exemplo, na página 123, a obra-prima de Paul Bowles, The Sheltering Sky, surge como «O Céu Protector», quando está editada em Portugal sob o nome «O Céu que nos protege» – título que, em abono da verdade, foi corrigido pelo tradutor (ou pela revisora) mais à frente na obra.

Classificação: **** (Bom)

Referência bibliográfica:

Gore Vidal, Navegação Ponto por Ponto. Cruz Quebrada: Casa das Letras, 1.ª edição, Novembro de 2007, 271 pp. (tradução de José Luís Luna; obra original: Point to Point Navigation, 2006).

+-+Fac+23.jpg)

.jpg)

.jpg)